今天举办的各种会议,经常体现出三个误区。

第一,常常把会议的名称起得很大,什么世界某某会议,全球某某会议,当然,这些说法被用滥了之后,现在还要加上“峰会”二字。

第二,常常请一些名人来站台,再找某个级别的领导露面。

第三,也是最重要的,大多数会其实原本不必要开,打几个电话就好了。2020年全球旅行不便,很多会没有开,好像世界也没有变得不好。

这封信我就和你介绍一个历史上的系列会议,它非常低调,规格极小,绝大多数人都不知晓这个会议,可以说是上面那种会议的反面。你听完可以评价一下,这个系列会议在人类历史上的重要性是否会输给其他那些著名会议。

比克曼会议有什么特别之处?

这个会议叫做比克曼讨论会,也叫梅西控制论会议。它最大的特点是,很难得地将世界上最聪明的头脑聚集到了一起。这样的历史时刻极为罕见,一旦出现就将影响历史的发展,并且成为一段传奇。

在历史上,第一次这样的聚会是在20世纪头二十年的几次索尔维会议,那时正赶上物理学发展的黄金时期,普朗克、爱因斯坦、波尔、居里夫人,这样一些人聚在一起,碰撞出智慧的火花,照亮了全世界的科学领域。但那也是自然科学史上的绝唱,在此之后虽然这些科学还在往前发展,却不再像那个年代那样激动人心。

到了20世纪中期,决定我们这个星球文明程度的主要动力从能量转换为了信息。当然这是一个渐进的过程,一开始大家都没有察觉到这种转变。然而,二战后的一个系列会议却预示着这个转变的到来,这就是我们要讲的比克曼会议。1946年到1953年间,在纽约比克曼(Beekman)酒店不定期举行了一系列讨论会,这是历史上第二次最聪明头脑的大聚会。

比克曼酒店位于纽约下城区市政广场旁,是当地历史最悠久的酒店之一,它的红砖大厦曾经是纽约市的地标建筑。在历史上,爱默生、马克·吐温、梭罗和爱伦坡都和它有过交集。1946年,二战刚刚结束,科学将要迎来一个新的黄金时期,神经生理学家沃伦∙麦卡洛克说服了小约书亚·梅西基金会(the Josiah Macy, Jr. Foundation)来资助科学家们在这里举行一些非正式的会议,讨论深层次的科学问题。

当时,物理科学的发展被认为已经告一段落,世界上顶级学者们关心的是新科学,包括神经科学、认知科学、以及刚刚诞生的系统论和信息论等等。和索尔维会议一样,比克曼会议只有极少数顶级科学家才会被邀请参加。参会的科学家们的名气并不比几十年前参加索尔维会议的学者们小,包括现代计算机之父冯∙诺伊曼、控制论创始人诺伯特·维纳、信息论创始人香农等等。

最初几次会议最热门的话题是控制论,大家出于对控制论创始人维纳的敬意,甚至将那些会议称为控制论会议,但是谈论控制就不能不讲到信息。就连维纳也承认,他们所讨论的那些新的交叉学科,无论是心理学、人类学还是认知科学,归根结底研究的都是通信。 终于,从1950年3月22-23日的那次会议开始,信息论成为了大家讨论的中心。

香农如何重新定义了“信息”?

香农是那次会议的第三个报告人,在此之前大家已经就信息的本质进行了充分的讨论。冯∙诺伊曼还花了不少口舌,向大家解释信息可能是一种离散的数字信号,这和传统认知下“世界上万物都是连续的”的观点截然不同。即便有冯·诺依曼珠玉在前,香农的发言还是颠覆了所有人的认知,他的结论对大家的冲击,堪比45年前爱因斯坦相对论对物理学界的冲击。

香农一上来就开宗明义,告诉大家所谓信息的含义根本不重要,甚至很多信息就没有含义。所谓信息,不过是对一些不确定性的度量。 一个信息源,比如我们的大脑,它不过是利用不同的概率产生讯息。

如果我们想要了解一个人脑子里的想法,可以向他提出猜测,比如问他“你想说的话里面,第一个字母是否是T”,他可以给你肯定或者否定的答复。当你确定了第一个字符后,可以用同样的方法向他询问,继续确定第二个字符是什么。在这个过程中,你每问一个问题并且得到答案,就获得一比特的信息,当你获得足够的信息后,你就清楚了对方脑子里的想法,也就是消除了所有的不确定性。

这样一个通过不断问问题得到答案的实验后来被称为香农实验。在这个实验的过程中,当我们知道了前几个字符后,越往后问,需要问的问题数量就越少。香农解释说,这是因为在语言中有信息的冗余,也就是说,前面的信息在一定程度上包含了后面的信息。当然,最后你所问问题的总数,不可能小于某一个特定的值,这个值就是语言内在的“熵”(entropy),或者叫“信息熵”。

当香农讲到“熵”的时候,一直在专心听讲的维纳想到了自己控制论的预测理论,他开始插话了,说“我的(控制论的)方法和你讲的有相似之处”。维纳在研究控制论时,也用类似熵的概念来描述被控制系统的无序状态,这更像是热力学中对熵的理解;而香农是把熵和信息联系在一起,用“熵”这个词来描述一个信息源内部的不确定性。维纳和香农对熵的理解侧重点不同,但在本质上是一致的。

有了熵的概念,香农就把信息和不确定性联系到了一起,要消除信号源或者说一个封闭系统的不确定性,就需要引入信息。

我们知道在数学上,是用概率来描述不确定性,一件事越不确定,它的概率就越小,反过来越是确定,概率就越大。如果概率等于1或者等于0,它就是完全确定的事件,这种情况下,熵就是零。

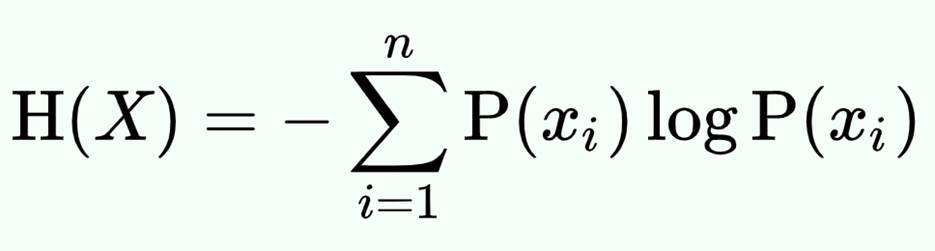

香农还给出了一个著名的公式,来计算一个带有不确定性的信息源中,它的信息熵究竟是多少。我把这个公式也放在文稿中,有兴趣你可以看一眼。

这个公式我在《信息论40讲》课程里 展开讲过。有兴趣你也可以去读一下。

在数学上,很容易证明,如果信号源发出每一种信号的概率都是相同的,那么这种情况下它的信息熵达到最大,这时要消除这个信息源的不确定性,需要的信息最多。反过来,如果这个信息源发出不同信号的概率,有的大有的小,那么消除不确定性所需要的信息就会减少。这个结论和我们日常的经验其实是一致的。

比如在一个有64名选手参加的网球赛中,我们要猜猜看谁能获得冠军。如果这64名选手的水平相当,大家得冠军的概率相等,我们猜起来就非常困难。但是,如果这些选手强弱差距巨大,我们就比较容易猜了。在64名选手水平都相当的情况下,如果你每猜一次就排除掉一半的答案,需要猜6次;而在第二种情况下,你就不需要猜6次那么多了。

在香农做报告的过程中,除了维纳打断过他,其他人都聚精会神地听着。但当香农的报告一结束,人们就纷纷提出问题。比如,不同语言,或者同一语言不同的文体,是否具有相同的信息量?成年人和婴儿,谁说的话更难以猜测?对于第二个问题,香农给出了明确的答案——只要和那个婴儿熟悉,显然是婴儿的话更容易猜测,因为婴儿能说的话数量太少。

为什么信息时代的关键词是“不确定性”?

虽然在场的听众都是自己领域的顶级学者,但是他们并不是都理解了香农对信息的描述。和麦卡洛克一同筹办会议的的人类学家玛格丽特·米德(Margaret Mead)就难以接受这种没有含义的信息的概念,和她持同样观点的还有物理学家海因茨∙冯∙弗尔斯特(Heinz von Foerster)。

弗尔斯特认为,香农所说的信息论应该叫信号论,因为信号只有在经过人脑处理后才被称为信息。弗尔斯特的这种看法是混淆了信息编码和信息的差异,这里我就不展开讲了,有兴趣你可以去看一看我的《信息论40讲》课程。 直到今天,依然有不少人和当年的米德和弗尔斯特有同样的想法。他们不了解信息科学,无法理解信息不是和所谓“信息的含义”有关,而是与不确定性有关。

不过,在1946年到1953年的这一系列会议之后,更多的人接受了香农的理论,并且围绕着“不确定性”,建立起对我们这个世界新的看法:不确定性是我们这个世界所固有的特性,不要试图否定它;要消除不确定性,就需要大量的信息。 正是在这样的方法论指导下,我们的社会才迈入了信息时代。

在二战之前,衡量经济发展和科技进步,最简单直接的指标是物质和能量的总量,而在今天,这个指标已经变成了信息。 这一点,在物理学家们的索尔维会议到信息学家们的比克曼会议的变迁上其实已经显现出来了。

所以说,开会最重要的是什么呢?聪明的头脑,全新的内容,以及真正影响未来的洞见。没有了这些,那些硬撑起来的会议一散会,影响就已经消失了。

——吴军《硅谷来信》